伍晓鹰/文

近几年,在官方政治经济语汇中,“创新”一词的使用频率大大提高,与此同时,“效率”一词几近于消失。2015年以来,在高层一些令人印象深刻的讲话当中,“创新”出现的频率是“效率”出现频率的数倍、十余倍甚至是通篇只谈创新不谈效率。

表面上看,把解决实体经济问题的着眼点放在创新上似乎没什么错误。然而,党的纲领性文件和政府报告如此强调创新,给人们的印象似乎是当前中国实体经济的主要问题是创新不足,而不是长期因政府主导资源分配而导致的严重低效率问题。

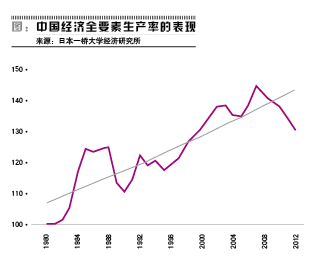

那么,中国经济的效率表现到底如何?看看过去30多年的全要素生产率(TFP)可以找到一些答案。

效率和创新不能本末倒置

回顾1980-2012年的中国经济TFP表现(见图),这不是一条很令人振奋的曲线。期间年化增长率只有0.83%,这可以解释同期中国经济年化增速8.9%当中的9.3%。历史上几次TFP增长均伴随着改革成果的一次性释放而产生,不可持续,即使是入世红利也只有年化0.6%且很短暂。相反,从2008年经济危机之后,中国TFP的下降趋势更持续和明显,是非常令人担心的。对此数据我们现在还在检查,但我认为重要的还是生产率需要引起大家的重视。

在此澄清两个误解。一个误解是将技术创新等同于技术进步,等同于TFP增长。效率是生产函数中的重要因素,第一个误解就是将效率和创新的位置搞混了。另外一个误解认为对发展中国家来说,技术进步的本质不是创新而是引进和模仿,因为这些新技术已经内含于机器设备之中,所以出现TFP低增长或零增长并不奇怪。

这两个误解的一个共同问题是忽视了影响TFP增长的一个关键因素,那就是效率。第一个误解把创新和效率的位置颠倒了,误认为只要可以推动创新,就一定会解决效率(TFP)问题。第二个误解假定购买内含于机器中的新技术成本不需要通过产出评价,这等于说不需要考虑效率问题,违反了经济学的基本原则。

效率和创新,前者是基础、是动力。在竞争性分配资源的市场制度中,正是对效率的不懈追求才刺激了厂商的创新活动,推动了技术进步。

市场制度的重要性在于,创新必须要通过市场检验,从而实现成本或效率意义上的商业化。只有这样的技术创新,才能导致惠及整个经济首先是实体经济的技术进步。

政府有为的前提必须是有限政府,这点应该是有法律规定和专家论证的。如果试图绕过效率谈创新,那就忽视了创新的微观基础及其制度条件。这个条件就是由市场决定要素定价,由市场主导资源分配,由市场选择技术,同时接受市场力量去清除或摧毁低效率的行业。一个真正的市场绝不可能照顾低效率的利益集团。

当然,市场也不会阻止任何人参与创新,但它对创意、创新,对新技术、新资源的选择是极其苛刻的,绝没有什么“全民创新”的“盛宴”。

我们应该有一个特别清楚的认识——我们要改革,要市场引导经济,但市场本身也是一个有生命的体系,我们不能说我们只要市场带来的增长而不要市场带来的毁灭。

现在我们再来看TFP的效率含义。技术进步使一个经济体从一个较低的技术边界上升到一个较高的技术边界。但这是否全表现为TFP增长,取决于该经济体是否可以达到给定技术条件下的最大产出水平,没有任何效率损失。这个“零效率损失”隐含了一个充分有效的、有完善制度保障的市场,不存在因制度性缺陷而导致的要素成本扭曲。

像很多发展中国家,包括中国在内,其经济的主要问题是制度缺陷导致的效率损失。

假定不会出现技术退步,那么如果期初产出水平明显低于其技术潜力,那么本期TFP的变化就会内涵两个变量,一个是效率变化,一个是技术进步。这样,TFP增长可能因效率恶化而小于技术进步的幅度,当然也可能因效率改善而超过技术进步的幅度。

我觉得应该把发展中国家的TFP表现解读为制度因素主导的效率变化。在资本深化的数据上,我们通常会看这么几个行业,一个是建材行业,一个是冶金工业,资本深化的速度远高于劳动生产率,这个对大家来说已经不新鲜了。我再举两个例子,一个是电子制造业,一个是交通设备制造,它们正好反过来,劳动生产率的提高大于资本深化。还有两个服务业的例子,一个是批发零售劳动生产率的提高大于资本深化,一个是酒店零售则相反。

技术模仿阶段也需要TFP。通过测算,内含新技术的设备表现为投资成本上升,成为以货币计算的投资增加。在增长分析上,这属于资本贡献,在概念上不能和TFP混淆起来。TFP和资本以及劳动一样,也作为独立的投入因素进入生产函数。然而,与后者不同,前者是没有成本的,是不可以通过购买而获得的。

厂商关心的是技术引进后劳动生产率的增长,关心它是否可以充分达到新技术的生产潜力,是否可以提高投资回报。通过市场竞争获得资源的厂商,不会不计成本地、不考虑资本回报地引进新技术,也不会接受一个负的TFP增长率。如果TFP在下降,所谓“内含的技术进步”是没有任何意义的。

长期增长的根本推动力来自效率提升

这不是一个短期问题,而是一个长期问题。当前的产能过剩反映的主要是长期增长方式的问题,是长期由政府主导的,以投资推动的,粗放式增长的必然结果。短期的冲击不是问题的原因,只是使这个问题暴露得更加清楚。

长期增长的根本推动力来自效率的提高,来自为改善效率而推动的技术创新和技术进步。

政府主导的经济增长解决了增长问题,但是无法解决效率问题。所以这个增长模式必然是粗放的。我不是市场原教旨主义者,但是如果说政府完全可以解决效率和创新问题,那么我们就根本不需要经济学了。

严重的产能过剩迫使政府真正面对经济结构问题,这比在高速增长中反复提出的低效率、收入分配等等警告要有用得多。这是因为,当看到除了“去产能”已经别无选择,而且肯定会导致经济减速时,决策者才醒悟。

问题是如何解决这样的产能过剩。我认为必须依靠市场去产能,不能再依靠政府,不能采取行政手段和政治运动,否则只会造成新的资源错配,进一步损失效率。这就是说,改革比去产能更加重要。只有以完善市场机制为目的的改革才可以使厂商的投资行为市场化,不再依靠政策、关系、补贴,才能走上集约增长之路。

“供给侧改革”应该是重建市场机制的改革,我只相信这样的“供给侧改革”。实际上,本来Supply-side Economics就是以市场已经存在为前提的。

市场是有生命的。竞争导致的市场膨胀和收缩,上升和下降就体现了这种生命力。它才是效率提高,技术进步,创意和创新的源泉。新的技术,新的管理方式的竞争性出现,就意味着新的部门,新的行业的出现,也意味着旧的部门,旧的行业,僵尸企业的退出。这就是“创造性的毁灭”!

对市场经济不能“叶公好龙”,不能只要市场带来的好处,不接受市场带来的调整。不敢面对“毁灭”,就不能有“创造”!

作者为日本一桥大学教授,本文根据作者在10月15日野三坡中国经济论坛上的演讲整理而成。